A B I S T O D E N A S :

Le Français du Sud-Ouest

Bernard Vavassori

Service gratuit simple et accessible à tous

colorier - cuvier

- 10 px

- 12 px

- 14 px

- 16 px

- 18 px

- 20 px

- 24 px

- 28 px

- 32 px

- 42 px

- 48 px

- 56 px

- 62 px

- 68 px

- 74 px

- 82 px

- 90 px

- 100 px

- 110 px

- 120 px

- Background

- Text

- Arial

- Arial Black

- Book Antiqua

- Comic Sans MS

- Courier New

- Georgia

- Helvetica

- Impact

- Tahoma

- Times New Roman

- Trebuchet MS

- Verdana

- ⥢

- Ξ

- ⥤

- 𝄙

- 10 px

- 12 px

- 14 px

- 16 px

- 18 px

- 20 px

- 24 px

- 28 px

- 32 px

- 42 px

- 48 px

- 56 px

- 62 px

- 68 px

- 74 px

- 82 px

- 90 px

- 100 px

- 110 px

- 120 px

- Background

- Text

- Arial

- Arial Black

- Book Antiqua

- Comic Sans MS

- Courier New

- Georgia

- Helvetica

- Impact

- Tahoma

- Times New Roman

- Trebuchet MS

- Verdana

- ⥢

- Ξ

- ⥤

- 𝄙

colorier

v. Colorier. Aux trois premières personnes et à la troisième du pluriel du présent de l'indicatif ou du subjonctif, ce verbe est souvent prononcé [colòrieu], soit accentué sur l'avant-dernière syllabe. - Comment on le colòrieu ça, Madame ? Cette façon de parler est en voie d'extinction. (Même manière de prononcer pour copier : - Je còpieu...).

comac

adv. (argot). Ø1. Comme ça Ø2. Génial, super. - Elle est comac la nana de Raymond ! (De l'occ. coma aquò).

combien-t-il en faut ?

Un t s'intercalle intempestivement entre les deux premiers mots sous l'influence probable de "combien en faut-il".

commander

expr. Sans te (vous) commander : s’il vous plaît... - Sans vous commander, vous pourriez me faire passer une chaise, monsieur ? : (De l'occ. sens vos comandar [pron. Séns bous coumandà]).

comme ça

Dans des expressions comme : - Il me faudrait un tournevis ou comme ça pour soulever cette plaque : ... ou quelque chose comme ça. - Pour aller à Tarbes, il doit me falloir deux heures, ou comme ça. ... ou à peu près. (De l'occ. coma aquò qui s'emploie avec ces mêmes nuances de sens. Aussi en occ. quicòm atal).

comme tout

loc. adv. Très, vraiment - Ce petit, il est mignon comme tout. : ... Il est vraiment (très) mignon. - Aujourd'hui, j'ai pris un manteau !... et il a fait chaud comme tout ; on sait jamais comment s'habiller, tê ! : Cette expression entendue ailleurs en France est particulièrement fréquente "par chez nous".

commission

n.f. Faire la grosse commission, la petite commission : euphémismes pour déféquer, uriner. - Je suis embêté, j'ai besoin d'aller aux toilettes et je ne sais pas où aller. - C'est pour la grosse commission ou la petite, parce que si c'est pour la petite tu peux aller derrière l'arbre, là. Personne ne te verra ! Expression non exclusivement méridionale.

commune

n.f. Mairie. (De l'occ. comuna : maison commune). Les ouvriers de la commune : les ouvriers municipaux.

comporte

n.f. Cuve de bois servant au transport de la vendange. - Quelques jours avant la vendange on met les comportes à tremper. On les couvre avec des sacs de jute que l'on arrose régulièrement afin de faire gonfler le bois et le rendre étanche. (De l'occ. compòrta [pron. compòrto]. Ce mot occitan figure dans le larousse. Voir à, asaiguer, barquet, bécat, bigos, bourre, Bourrou, cabeçal, carredjadou, fessou, gabel, majunquer, pichobi.

comprenette, comprenelle

n.f. Cerveau, intelligence, capacité à comprendre. - Ne sois pas trop exigeante avec lui, tu sais, il est un peu dur de la comprenette. (A partir du verbe occ. comprene : comprendre). Voir banaste, idnjaourit, innocent, pépiòt, pirol

con !

interj. Marque l’admiration, l’étonnement. Ponctue la conversation, n’a pas de traduction exacte, peut être omis ou remplacé par son voisin de palier "couillon". Est naturellement absent en temps que virgule en fr. du nord de la Garonne. - Alors, con, quand je l’ai vu, j’ai pas hésité, con, j’y suis été ! ... - Oh, con ! - Bou (ou bo) du con !, - Putain con ! - Eh oh con ! Le Toulousain pur et dur qui essaie avec peine de se corriger dira seulement bouduc..., en attendant de faire mieux... En tout cas il faut noter que son emploi est de moins en moins fréquent chez les jeunes et considéré maintenant comme très peu élégant, alors qu'il passait "presque" inaperçu il y a quelques années, con ! esp. ¡coño! cat. cony !

confesser

v. 1. Se confesser. - Et la maman, où elle est ? Elle est allée promener ? - Que non ! Elle est allée confesser, que demain c’est Pâques... : (En occ. confessar [pron. counfessà]). Voir extrêmoncier, madonne, ritou Ø2. Confesser un lit : le faire à la va-vite, sans avoir aéré les draps. Ø3. expr. Ne pas être confessé de frais : se dit à quelqu'un qui vous a marché sur les pieds ; ça vous a fait mal car il a pesé de tout le poids… de ses péchés. - Eh bé ! Ca se voit que tu n'es pas confessé de frais !

connaître

v. 1. Reconnaître - J’ai vu le Roger, celui de Tuzaguét ; je l’avais pas vu depuis longtemps ; eh bé tu sais que j’ai failli ne pas le connaître ? 2. expr. Se faire connaître. - Si tu vas voir le maire, fais-toi connaître : … dis qui tu es, en précisant que tu connais des gens bien placés. (De l'occ. connéisser [pron. counèissé] : connaître et reconnaître). 3. expr. Ça se connaît que… On voit bien que…- Tu as de petits yeux ! Ça se connaît que tu t’es couché tard ! Ø4. - Je suis été au coiffeur hier, eh bé avé le vent qu'il fait, c'est pas de connaître, pauvre !… Aussi - Ça ne se connaît pas. - Je viens de balayer, mais avé ces drôles, ça se connaît pas ! : … ça ne se voit pas. Ø5. - Se connaître : - Au moment de mourir, il ne s'est pas connu : … il n'était pas conscient.

conque

n.f. Ø1. Bassine, cuvette pour laver le linge, petit bac à lessive. (De l'occ. conca). Ø2. expr. Avoir de la conque : avoir de la chance.

contenir

v. Tenir. - Catche avec les pieds parce que sinon cette vendange elle va pas y contenir dans la cuve ! : ... elle ne va pas y tenir. - Si vous venez à cinq, on va jamais y contenir dans cette voiture ! ... il n'y aura pas assez de place pour tous. Par contre on pourrait dire que cette voiture ne pourrait pas nous contenir, mais aucun méridional ne parlerait naturellement ainsi.

contour

n.m. Virage, tournant. - Pour monter dans l'Aveyron c'est surtout long à cause des contours... pasque la route elle est pas si mauvaise que ça ! Voir tournée.

contournière

n.f. Labour en bout de champ dont les sillons sont perpendiculaires aux sillons initiaux. - On aura fini de labourer le champ à midi. Comme ça, cet après-midi, il ne restera plus qu’à faire les contournières. (De l'occ. contorniera [pron. contournièro] : partie d’un champ qu’une charrue ne peut pas atteindre).

contraire (au)

loc. 1. - Pas du tout ! - Tu t’es fait mal ? (à quelqu’un qui est tombé) - Au contraire ! (De l'occ. al contrari). Ø2. au sens contraire : à l'envers - Tu pourrais travailler comme il faut, au lieu de ça, tu mascagnes et tu fais tout au sens contraire ! (De l'occ. al sens contrari).

contrefaire (se)

v. pr. - Faire un faux mouvement. - J’ai un de ces mals de dos ! - Et qu’est-ce qu’il t’arrive ? - Eh bé, je me suis contrefaite en fermant les contrevents ! - Oh ! Mince ! Voir avoir.

copain, copine (être)

expr. 1. - J’en ai marre de toi, je m’en vais ! - Pourquoi ? tu m’es plus copine ? - Non je te suis plus copine : ... tu n’es plus ma copine ? (langage des enfants, plutôt chez les filles). Aussi : - Je te tiens plus copine : Je ne suis plus ta copine. toulouse.

coque

n.f. 1. Gâteau. - Pour les Rois il est habituel d'acheter une coque, une fouace, un tourteau... suivant la région d'où l'on est. (De l'occ. còca [pron. coúco] : pain blanc, gâteau). - Aquel voldria la còca emai l'ardit ! : Celui-là, il voudrait le beurre et l'argent du beurre. cat. coca : tourte, tourteau, pâté en croûte. Voir fouace, limoux, royaume, tourteau. Ø2. Coque de maïs : épi (De l'occ. coca : épi de maïs). Voir carouille, coucarel, despélouquer, escapiter, escarouiller, millas, panouille, péloc, tanoc.

coquelin-coqueline

n. m. et f. Poule naine. L'équipe féminine de rugby de Marciac (Gers) se nomme les Coquelines. - Pour bien faire il vaudrait mieux que ce soient des poulardes que des poules naines, mais pour des filles, les coquelines c'est quand même plus joli ! …Voir caquinet, quéquét, quiquine.

coquin de sort

expr. - Oh ! Coquin de sort, alors ! J’ai le gosse qui m’est encore revenu de l’école en sang. Il n’arrête pas de se battre ! (Expr. occ. [pron. couquín dé sòrt']). Voir canaille, couqui.

corner

v. Sortir les cornes (escargots). - Il pleut, les escargots vont corner !

côté

loc. adv. 1. À côté de : Par rapport à, en comparaison avec. - Tu te plains qu'il pleut trop, eh bé, à côté de la Bretagne, il faut pas se plaindre !… par rapport à la Bretagne. Ø2. Par côté : sur le côté - "Mets-toi par côté que tu vas te faire écraser" : Écarte-toi.

coucarel, coucaril

n.m. Rafle, épi de maïs dépouillé de ses grains. Les coucarels, on s'en servait pour allumer le feu dans les poêles ou les cheminées, autrefois; et les élèves qui étaient chargés d'allumer le poêle de l'école en apportaient de chez eux. (De l'occ. cocarèl [pron. coucarèl]). NB. cat. cucurell : sommet. Voir cabosse, carouille, coque, despélouquer, escapiter, escarouiller, millas, panouille, péloc, tanoc.

coucou

n.m. Mot enfantin : œuf. Voir cocoye.

coucougne

n.f. - Ce petit il faudrait tout le temps être en train de le câliner, il adore les coucougnes (ou la coucougne)... Voir coucougner.

coucougner, coucouner, coucounéjer

v. Dorloter, se faire dorloter ; faire des câlins... - Il a dix ans, mais le soir, il aime bien aller coucougner avec sa maman. (De l'occ. coconar [pron. coucounà] : dorloter). ital. coccolare : dorloter. NB. : La ressemblance de ce mot avec l’anglais cocooning [de cocoon (cocon)], d’adoption récente, est le fruit du hasard.

coucougnette

n.f. Confiserie béarnaise (Pau) : coucougnette d'Henri IV. La Gourmandise ou "Coucougnette" fait allusion à la galanterie légendaire d'Henri IV qui aurait eu pas moins de 54 maîtresses. Elle est fabriquée à base d'amandes broyées (l'amande est considérée depuis l'antiquité comme le fruit de l'amour). Le coeur de la "gourmandise" est une amande douce entière, grillée parfumée avec un zeste d'eau de vie de gingembre et une rasade d'armagnac puis enrobée de chocolat noir. Elle est roulée entièrement à la main et trempée dans du jus de framboise qui lui donne une couleur rosée. Afin de conserver sa saveur, son moelleux et sa fraîcheur, elle est enveloppée d'un léger voile de sucre de canne Candy à la parisienne.

coucoulou

expr. Se mettre à coucoulou : s'accroupir. – Allez ! On va jouer à saute-mouton. Mets-toi à coucoulou. (De l'occ. a cocolons [pron. a coucoulous]). ital. starsene coccoloni et accoccolarsi : s’accroupir.

coucounerie

n.f. Bêtise, stupidité, connerie dont on n'ose pas dire le nom. - A la télé maintenant y a de ces coucouneries style la Starac et compagnie, y en a pour pleurer ! (Mot formé à partir de coucounét).

coucounét

n. Gros ou petit bêta. - Tu sais qu'elle est quand même coucounette cette boulangère, eh ! Elle m'a laissé une baguette alors que je voulais deux flûtes ! (De l'occ. cocomét). Voir banaste, cabourd, couèc, clouque, cocoye, couillon, estimbourlé, falourd, indjaourit, innocent, inténerc, maché, pec, pépiòt, piroulét, tartagnole.

coucourde, cougourde, coucourle.

n.f. 1. Girolle, coulemelle, cèpe et même oronge, suivant les villages. Mais en général il s'agit de champignons de peu d'intérêt. (De l'occ. cocorla [pron. coucoúrlo]). Voir moussalou. Ø2. n.f. Idiote. - Quelle coucourde cette épicière ! Elle m’a refilé un camembert au lieu d'un cabécou ! - Quelle couge (courge) celle-là ! - Coucourde, que tu es ! (occ. cogorda ou cogorla [pron. cougoúrdo-lo] : citrouille, courge). LANGUEDOC. Voir clouque, cuge, couille.

coucut, cocut

n.m. 1. Jonquille sauvage. - Ah non ! Tu confonds ! Ça, c’est pas des jonquilles, c’est des cocuts ! 2. - Coucou (oiseau) cat. cucut esp. cuco ital. cuculo coucou. Ø3 expr. - Ce gosse, il ne fait rien à l’école ! Je ne sais pas ce que je vais en faire, tê ! Lui qui voulait être fonctionnaire ! - Oh ! pauvre, tu sais bien que les agasses ne font pas des cocuts ! - (… les pies ne font pas de coucous ce qui signifie qu'avec les parents qu'il a on n'a pas grand chose à espérer de lui). On trouve aussi dans ce sens : Il ne faut pas demander des poires à un peuplier. NB. Le quartier toulousain des Trois-Cocus est bien celui des trois coucous et non des trois maris trompés. Il est en effet peu probable que, vu le nombre de couples vivant dans le coin ce soit celui des trois cocus (seulement). (De l’occ. cocut : coucou ; primevère, narcisse des prés). 4. Echenilloir (sécateur monté sur un long manche, muni d'un cordon permettant de couper les branches hautes de certains arbres). 5. merde de cocu : Gomme des cerisiers. - Il faut que j’enlève la voiture de dessous les cerisiers, qu’après elle sera pleine de merde de cocu et ça t’esquinte la carrosserie, ça, nom d’une pipe ! (De l'occ. merda de cocut).

coudénat

n.m. Andouillette - Si tu demandes du coudénat au boucher à Paris, il se pourrait qu’il ne te comprenne pas ! - Y a des chances ! (De l'occ. codena [pron. coudèno] : couenne). ital. cotenna cat. cotna : couenne.

coudène

Voir couenne

coudier

n.m. Etui pour la pierre à aiguiser. - Le faucheur met sa pierre à aiguiser dans le coudier rempli d'eau. Celui-ci peut être en bois ou fabriqué à partir d’une corne de vache évidée. Le paysan porte son coudier à la ceinture. (De l'occ. codièr [pron. coudié]). Voir daille, piquer.

coudinou

n.m. Ramequin, petit pot. - Tiens, aide-lui à préparer le dessert : mets la crème dans les coudinous. Ça ira plus vite. Voir cassette, couquelle, coufidou, oule, toupi.

coudougnat

n.m. Raisiné, confiture que l'on fait à la fin des vendanges avec du jus de raisin et d'autres fruits de saison tels que poires, pommes ou coings. (De l'occ. codonhat : cotignac). ital. cotogna : coing.

couéjer

Voir couétéjer.

couenne, coudène

n.f. 1. Couenne, peau : - Être rasé ras la coudène : être rasé de frais. 2. expr. En avoir ras la couenne : en avoir ras la casquette, ras le bol : - J'en ai ras la couenne moi de toi, eh ! Si tu continues je te fous à la Garonne ! 2. adj. Idiot, niais - Quelle couenne tu es, alors, mais tu comprends rien, ma parole ! (occ. codena). Voir coufle

couétéjer

v. 1. Remuer la queue. - Regarde comme il est content ce chien de me voir ! Il couétèje comme un pèc ! (De l'occ. coetejar [pron. couétedjà]). cat. cuejar, cuetejar. Ø2. Être responsable d’une queue de voitures sur la route : - Va plus vite, sinon tu vas couétéjer ! : ... tu vas occasionner un bouchon.

couette

n.f. 1. - Petite queue, couette (de cheveux. Figure au larousse sous ce sens) (De l'occ. coeta [pron. couèto] : petite queue). Ø2. - Couverture de plumes, couette. Prononcé kwate, notamment en gasc. cat. cueta.

couffe

n.f. 1. Gaffe, bévue... - Si tu as dit à ma femme que tu m’avais vu en ville avé la voisine, là, tu as fait une couffe, pasque moi je lui ai dit que j'allais aux cèpes ! (De l'occ. cofar : coiffer, duper). 2. Pet. (De l'occ. cofla : gonflement du ventre). Voir béchie, louf, loufe.

coufidou

n.m. Espèce de petit chaudron de fonte où l’on fait cuire, mijoter ou coufir un met. - Bon ! J’ai mis les châtaignes dans le coufidou en attendant le dessert. Comme ça elles auront le temps de se faire. (De l'occ. confidor [pron. counfidou], lui même de confir). Voir cassette, couquelle, coudinou, oule, toupi.

coufir

v. - Cuire lentement, mijoter. Les châtaignes, on peut aussi les faire coufir sous la cendre. (De l'occ. confir [pron. coufí]). Voir cramer, rabastiner, rabiner, rumer.

coufle

expr. Ø1. Être coufle : être repu ou ivre. (Variante entendue en Dordogne : avoir les pieds jufles, pour les pieds gonflés). Voir bandé, béouét, cufelle, empaffé, empéguer, fatigué, hart, hartère, joli, pété, pinté, tenir. Ø2. Être au bord des larmes. (De l'occ. estre confle [pron. estre coufle]). Ø3. En avoir un coufle : en avoir par dessus la tête. Syn. de en avoir un sadoul et en avoir ras la couenne. Voir jufle.

coufler

v. Ø1. Gonfler. Voir enfle. Ø2. Se coufler : se vanter : - Arrête de te coufler que tu vas exploser ! (De l'occ. coflar : gonfler). Voir engaillouster.

couflette

n.f. Vantard. - Quelle couflette celui-là, toujours à se faire mousser ! (De l'occ. coflar : gonfler)

couge

n.f. - 1. Courge. - Pas terrible ce melon... c'est une couge ! 2.Ø Femme idiote. (De l'occ. coja [pron. coújo] : citrouille). midi toulousain. Voir clouque, cuge, cugie, couille, coucourde. Parallèlement on note qu’en ital. on dit cetriolo (concombre, cornichon) à une personne idiote. Les cucurbitacées on donc mauvaise presse dans certaines langues latines !

cougnagne

n.m. & f. Couillonou, benet, niais. Voir banaste, cocoye, couillon, counét, counifle, cunèfle, fada, inténerc, pec, pépiòt, pirol.

couille

n.f. 1. Conne. - Ne l’écoute pas, c’est une couille et pas autre chose ! Féminin de con, mais beaucoup plus vulgaire. Voir clouque, coucourde, cuge. Ø2. expr. Avoir les yeux en couilles d'hirondelle. Voir yeux.

couillofe

adj. Sot, nigaud, imbécile (De l'occ. colhaud). Voir coucounét, couillonét

couillon

n.adj. 1. Sot, nigaud, benêt. Injure sans méchanceté. - C’est un brave couillon ! : c’est un bel idiot. Figure au larousse comme mot fr. (En occ. colhon [pron. couillou] : testicule) 2.- Eh bé couillon ! Exprime l’étonnement, l’admiration... Peut également servir de ponctuation comme son proche parent con. Voir con. ital. : coglione : testicule, poltron, personne stupide. cat. collóns : couilles. Es un imbecil de collons : c'est un bougre de couillon. esp. cojón, cojones : testicule-s - employé à toutes les sauces, sans avoir le sens de stupide.

couillonner

v. - Tromper, escroquer... - Le mécano, il m’a bien couillonné. Il m'a changé les freins de la voiture alors que je lui avais demandé de me regarder les plaquettes rien que ! Figure au Larousse comme mot fr. Faire quelque chose à la « m’as couillounat quand t’ai bist » (En occ. M’as colhonat quand t’ai vist): n'importe comment. Littéralement "tu m’as couillonné dès que je t’ai vu". Voir enfler, enganer. De l’occ. colhonar [pron. couillounà].

couillonou, couillonét

n.m. Petit couillon ou gros bêta, au choix. Insulte gentille qui ne doit jamais être vexante. - Couillonou, va, que tu es ! (De l'occ. colhonon, colhonét).... Voir couillon.

couilloule

n.f. Folle avoine. (De l'occ. coguola). cat. cugula.

couillounas

n.m. Grand couillon. (De l'occ. colhonàs). Voir couillon.

couler

v. Soutirer, passer, filtrer le vin. - Il va être temps de couler le vin nouveau ! (De l'occ. colar [pron. coulà]). cat. colar, esp., colar, ital. colare, même sens. Voir alambiqueur, barral, barricou, Bourrou, farlabique, gabel, pintou, riquiqui.

counas, counart

n.m. Grand con. Con suivi du suffixe augmentatif occitan - às. Voir banaste, cabourd, couillon, counét, counifle, cunèfle, pépiòt et aussi despindjolard, fégnantas, ficelle, fier, galé, grandas, grandét.

counét

n.m. Petit con, niais, personne peu futée. Voir connaud.

counifle, cunèfle, counét

n.m. Con. Si un counas est un vrai con et un grand con à la fois, un counifle ou un cunèfle ainsi qu'un counét sont des petits cons ou des pauvres cons, en tout cas des gens pas très dégourdis. Voir banaste, cabourd, couèc, clouque, cocye, couillon, estimbourlé, falourd, indjaourit, innocent, inténerc, maché, pec, pépiòt, piroulét, tartagnole.

coup

n.m. Ø1. expr. Passer un coup : - Passe-toi un coup par la figure que tu es tout sale. - Il faut que je passe un coup par terre ; tu as sali avé tes souliers plein de boue ! : sous-entendu un coup de gant de toilette ou de serpillière. Ø2. d'un coup de… - Bernard ! Va chercher le pain, d'un coup de voiture ! : Signifie en voiture, mais également rapidement. On dit aussi : d'un coup de vélo et même d'un coup de pied, c'est à dire à pied, mais vite. Voir bomber, blinde, bringue, brúllos, fum.

couper

v. 1. Casser. - Tu sais pas que son fils il s’est coupé le bras en descendant les escaliers ? - Eh bêêêê !... Remarque, il vaut mieux ça, que de se couper une jambe ! - Tu l’as dit ! - Tu as encore coupé un carreau, eh ? - Ouh ! A moi, les mots croisés, ça me coupe la tête ! Ø2. - Abîmer - Arrête de jouer avec ce stylo, tu vas finir par le couper ! (De l'occ. copar [pron. coupà] : couper, tailler, casser, interrompre). Voir catuillier, escagasser, escaraougner, péter, pigner, trucher. 3. couper l’eau : expr. Si en fr. standard on coupe l’eau avec un robinet, dans le Sud on peut aussi la couper en y mettant un peu de vin, afin qu’elle soit plus agréable à boire ! Cependant que dans le "Nord " on coupe le vin avec un peu d’eau, ici c’est le contraire, c’est l’eau que l’on préfère couper. Il ne faudrait pas qu’elle fasse mal, à trop en boire !

coupét, coupéti

n.m. Nuque. - Tâche moyen de m'écouter, parce que sinon tu vas en prendre une sur le coupét, que tu vas comprendre ! Le t de coupét est sonore. (De l'occ. copet). ital. coppa.

couquelle

n.f. Ø1. Marmite de terre. (de l'occ. coquèla : casserole - mais en métal-, cocotte). Ø2. Poitrine. - Et comment ça se fait qu'il respire à mal aise, eh ? Il est malade de la couquelle ou quoi ? (de l'occ. coquèla : figuré : poitrine). Voir barbe, estomac, gargamelle, papatch, poumpil, poupous.

couqui de Diou, (de sort)

expr. - Mais ferme-la cette porte, une bonne fois, couqui de Diou (couqui de sort) ! (Expr. occ. littéralement : coquin de Dieu (de sort). cat. coquí : coquin. Voir coquin, Dieu, diou bibant.

courbagne

n.f. Marcotte, provin, sarment de vigne que l'on couche en terre pour en obtenir une nouvelle souche et que l'on sépare ensuite lorsqu'il ou elle est raciné(e). (De l'occ. corbanha ou corbada). Voir asaiguer, barquet, bécat, bigos, bourre, Bourrou, cabeçal, carredjadou, comporte, courréjade, fessou, gabel, majunquer.

courinaïre

n.m. Coureur (…de femmes mais pas forcément. Se dit de celui qui est toujours par monts et par vaux, en affaires, en balade ou en voyage). Voir courinère. (Mot occ. corrinaire).

courinère

n.f. Ø1. Envie de courir, de voyager, d'aller faire les magasins. expr. Avoir la courinère. Ø2. n.m.et f. Celui ou celle qui aime courir, voyager... ... (De l'occ. corrinaire). Voir galopère.

courniole

n.f. Gorge, œsophage. (De l'occ. corniòla).

courréjade

n.f. Sarment de vigne que l'on attache au fil après la taille. Voir pichobi. Voir aussi asaiguer, barquet, bécat, bigos, bourre, Bourrou, cabeçal, carredjadou, comporte, courbagne, fessou, gabel, majunquer. (De l'occ. correjada).

coursaïre

n.m. Adepte actif de la course landaise. (De l'occ. corsa : course).

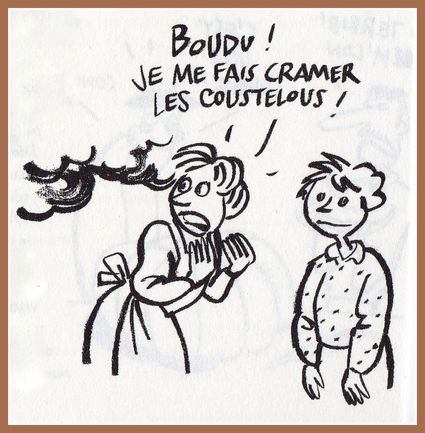

coustelous

n.m. Morceaux de côtes de porc. - Ah ! Les coustelous à la braise ! Ça c’est quelque chose, eh ! (De l'occ. costelons [pron. coustélous]). Voir carbonade, croustelous, pelade.

cout

n.f. Pierre à aiguiser, queue à faux (que l'on mettait dans le coudier, étui à pierre, que le faucheur portait à la ceinture). (De l'occ. cot [pron cout]).

coutelle

n.f. Grand couteau de cuisine ou de boucherie. (De l'occ. cotèla [pron. coutèlo]).

couti !

interj. – La fermière appelle les poussins en criant couti, couti ! Voir péti.

coutibe

n.f. Champignon commun, oreillette ou pleurote du panicaut. (Aude : de l'occ. cotiva [pron. coutíbo]).

coutinou

n.m. Poussin. Pour appeler les poussins on dit péti péti !, piou piou ! ou coutinou, coutinou ! (De l'occ. cotin : poussin). "Coutinou, píou píou toutjour bíou (En occ. cotinon, pio pio totjorn viu : poussin, piou piou, toujours en vie), se dit à propos des personnes souffreteuses se plaignant constamment de leur santé, qui cependant vivent longtemps et enterrent les costauds.

couvé

expr. Œuf couvé : Œuf couvi, gâté pour avoir été couvé ou gardé trop longtemps - Au lycée les salles de chimie sentaient régulièrement le dioxyde de soufre. On disait que cela sentait les œufs couvés. (De l'occ. uòu coat, ou coadís [pron. ouòou couat', ou couadis]). cat. ou covat. Voir clouque, glousse.

cramer

v. Brûler. 1. - Tu crois pas que ça goût à cramé ? : ... un goût de brûlé. 2. - Si tu sais pas quoi faire de l’huile cramée, tu la portes au mécano. Lui, il s’en sert pour se chauffer. - ... l’huile de vidange. (De l’occ. cramat. - se dit en France hors Occitanie. Figure au larousse). cat. cremat esp. quemado : brûlé.

craspét, craspec

adj. Crasseux - Lave-toi un peu s'il te plait avant de prendre la voiture... pasque, craspét comme tu es, tu vas me salir tous les sièges. cat. cras esp. craso. Voir cagagnous, pourcas.

craoumel

n.m. Cage grillagée portative pour isoler ou protéger certaines volailles (De l'occ. craumèl ou cremèl ou même cremèla : cage à poules ou à poussins)

crébadis, crébadou

n.m. Éreintement - Décharger des camions toute la journée au marché-gare, c’est un véritable crébadis ! (De l'occ. crebadís : sujet à crever). Voir aganit, escaner, gagner, hart, hartère, mascagner.

crébère

n.f. Crève, surtout à la suite d’un coup de froid. - Je ne vais pas aller travailler demain ; je te tiens une de ces crébères, que je dois avoir au moins quarante huit de fièvre ! (De l'occ. crebar : crever). Voir agacis, foutu, lancer, mal (avoir du), patchaque, pét de travers, pierre (souffrir les), poutingue, requinquiller, tras.

crémail

expr. - Couper le crémail : faire quelque chose d'extraordinaire. - Il a eu le permis au premier coup ? Eh bé alors ? Y en a pour couper le crémail :… Il n'y a pas de quoi en faire un plat. (Du gasc. cremalh ou carmalh: crémaillère).

crème

n.f. Énergumène, zigomar. - Ces deux, ce sont des crèmes de première ! Jamais où il faut, jamais quand il faut, toujours en train d'en faire une ! (NB. : en argot fr. la crème est ce qu'il y a de meilleur, l'élite ; ici c'est le contraire).

crémère

n.f. Cage d'osier ou de grillage où l'on met la glousse. Les poussins étant libres d'aller et venir alors que celle-ci en est prisonnière. (De l'occ. cremera). Voir banaste, caoujole, carredjadou, garbuste, paillassou, panière.

crever la faim

loc. Crever de faim. - Il dépense tout son argent avec les femmes et après il crève la faim ! (Influence de l’occ. crèbafam [pron. crèbofam] et du fr. crève-la-faim).

crier

v. 1. Gronder. - Moi, je m’en vais puisque tu arrêtes pas de me crier ! (occ. cridar). Expr. pas pour crier. 2.- Paul ! Il y avait du roulage vers Montpellier ? – Oh non ! Pas pour crier... pas exagérément. ital : gridare, sgridare : gronder.

criquer

v. tr. Ecraser un insecte, puce notamment, entre ses ongles. (de l'occ. cricar : écraser).

crogne

n.f. Égratignure ; bosse, bleu - Arrête de faire la capuchette, tu vas te faire une crogne. (Du gasc. cronha : meurtrissure). Voir bougne, pélat, pét.

croire

v. Ø1. Souvent prononcé croivent au lieu de croient à la 3° personne du pluriel. - Je leur ai dit que demain on travaillait pas, eh bé il me croivent pas ! Ø2. Être prétentieux. - Regarde-le, lui. Il se croit, là..., il fait son malin ! Aussi : il s’en croit. esp. ser un creído : être un prétentieux. 3. expr. T’as qu’à croire ! : ... compte là dessus ! - C’est pas grave, le prof il ne nous dira rien si on ne lui rend pas le devoir aujourd’hui ! - Ouais ! T’as qu’à croire ! 4. - Eh bé tu peux croire ! Expression marquant l'étonnement, la déception ou la colère. Voir rappelle-toi ! (De l'occ. podes créser !).

croix

expr. Une croix devant un mort : - Je m’en vais mettre une ficelle sur le passage, comme ça les gens ne passeront pas ! - Ouais alors là, ça, ça va faire comme une croix devant un mort ! : ... être totalement inefficace. (De l'occ. I fa coma una crotz davant un mòrt).

croque-sel (à)

expr. A croque-sel : à la croque-au-sel - Aujourd'hui on va manger des tomates à croque-sel, comme ça on n'aura pas besoin de cuisiner, tê !

crousel

n.m. Tas de gerbes. (occ. crosèl). Voir gerbière, plounjou.

croustade

n.f. Tourte. (Tourte de pigeonneaux, de poulets, de foies de canard, de fruits de mer). Espèce de pâtisserie à base de pâte brisée ou feuilletée, que l'on remplit de pommes, il s'agit alors de la croustade aux pommes. (De l'occ. crostada).Ital. crostata.

croustade

n.f. Tarte - La croustade est une tarte généralement aux pommes. (De l'occ. crostada [pron. croustàdo] : tourte). Voir andesse, échaudé, pompe, pastis, oreillettes, farinettes

croustelous

n.m. Côtelettes de porc. (De l'occ. amalgame de crostilhons et costelons). Voir coustelous et croustillous.

croustét

n.m. 1. Quignon, croûton - Quand on était gosse, nous autres à goûter, on mangeait juste un peu d’ail frotté sur un croustrét. Et rien plus ! C’était la guerre, pauvre ! Ø2. Casse-croûte. - Si tu viens à la palombière avé nous, amène-toi le croustét, eh ! (De l'occ. crostét [pron. croustét]). cat. crostó ; ital. crostone. Ø3. Croûte d'une plaie. - T'as vu le croustét que j'ai par la jambe ? - Eh bé, ne te le fais pas sauter qu'après t'auras une marque ! (De l'occ. crostièr). cat. crostís.

croustillous

n.m. Côtelettes de porc. (De l'occ. crostilhons). Voir croustelous et coustelous.

cruchade

n.f. Galette de maïs que l'on fait cuire sur les braises ou, mieux, dans de la graisse de cochon. Aussi : espèce de polenta de maïs au beurre, qui se mange en général avec une viande en sauce, du confit ou un salmis de palombe. (Du gasc. cruishada). Voir armottes, millas, pastét.

crusague

n.f. Russule, "Champignon à lames, à chapeau jaune, vert, rouge ou brun violacé. On trouve les russules en été et en automne dans les bois ; certaines sont comestibles [russule charbonnière], d'autres toxiques" nous dit le larousse. (Du gasc. crusaga). Voir moussalou.

crusques

n.f.pl. Ce qui a été rongé, ce qui reste d’un repas. - Tu arrives un peu tard pour casser la croûte ! On t’a laissé que les crusques ! (De l'occ. cruscar : croquer). esp. cuscurro : croûton de pain.

cuente

n.m. Problème. Un millecuentes est une personne qui accumule les problèmes. (origine incertaine).

cufe

adj. Se dit des légumes : creux. - Ces radis, ils sont tous cufes ! (De l'occ. cuf). Voir cufi, cuflé.

cufelle

n.f. 1. Peau de châtaigne. (De l'occ. culefa ou cufela, gousse ; chose sans valeur). Ø2. Cuite. - Ramasser ou se tenir une cufelle : être ivre. Voir bandé, béouét, coufle, empaffer, empéguer, fatigué, hart, hartère, joli (se mettre), pété, pinté, sadoul, tenir (en ~ une). Ø3. Avare. - Tu sais que celui-ci c'est une cufelle, eh ! Il a des oursins pleins les poches !

cufi

adj. ou p.p. Fatigué, fourbu, épuisé. - Eh bé, je suis content d'avoir fini le déménagement, mais je suis cufi ! (De l'occ. cuf : creux, vide).

cuflé

adj. Fauché, ruiné. GERS. (De l’occ. cuf, creux, vide).

cufler

v. Battre à plate coûture, plumer. Après une piquette à un jeu on peut entendre : - On les a cuflés ! (De l'occ. cufar : mettre quelqu'un à sec). Voir Fanny.

cuge

Voir couge, cugie.

cugie

n.f. Fille ou femme stupide. (De l'occ. coja [pron. coújo] : citrouille). Voir clouque, cuge, couge, couille, coucourde.

cugner

v. Coincer, se serrer dans un coin. - Et pourquoi tu restes cugné sur la chaise, tu fais le mourre ou quoi ? (De l'occ. cunhar).

çui-là

Voir celui-là.

cuiller, queuiller

n.m. Prononcé [queuillé] comme dans le verbe cueillir. Féminin en fr. mais au masculin en occ. - J’ai la serviette, le couteau, la fourchette, mais pas le queuiller ! Il me manque toujours quelque chose ! (De l'occ. lo culhièr).

cuillère, queuillère

n.f. [pron. queuillère]. - C’est comme ça qu’on met la table ? Il manque la moitié des queuillères. Va les chercher, vite ! (Influence du verbe cueillir).

cuillerée

Prononcé [cu-yeuré]. - Tu en reveux de la soupe, Marcel ? - Oh, une cuyeurée, si tu veux... De l'occ. culhierada pron [cuyeràdo]). Voir cuiller, cuillère, cuillette.

cuillette

n.f. Petite cuillère, cuillère à café.

cuissotte

n.f. Grosse cuisse de bébé ou d'enfant. (De l'occ. cueissòta). Voir cuissou.

cuissou

n.m. Ø1. Petite cuisse potelée de bébé ou d'enfant. Ø2. Bébé potelé que l'on va prendre dans ses bras. (De l'occ. cueisson). Voir cuissotte, langou, momo, nono, pépês, pissou, pòt, poutou, quiquette.

cuit

expr. Être mal cuit : n'être pas dans son assiette. - Ouh là là ! Le pitchou il est mal cuit ce matin !

cul

loc. Être de cul, tomber de cul : … sur le cul - Quand il va entendre ça, il va en tomber de cul ! (occ. de cuol). esp. caer de culo. Proverbe local : Qui veut vivre longtemps, à son cul donne du vent ! (occ. Qual vol viure longament, a son cuol dona de vent !).

culard

adj. Chanceux. (Du fr. avoir du cul : de la chance).

cule

n.f. Tronc d'arbre, souche. - J'ai trouvé quelques champignons, tê, autour d'une cule vieille là-bas… (De l'occ. cula [pron. cùlo]). Voir souc.

culèfe

Voir cufèle.

culéjer

v.intr. Remuer le postérieur sur un siège, ne pas rester en place. - Mange et tiens-toi bien au lieu de culéjer sans arrêt ! (De l'occ. culejar : remuer la croupe ; ruer ; rouler le derrière en marchant, se trémousser). cat. culejar.

culottes

n.f. Culotte. Les culottes vont la plupart du temps par paires. Au pluriel dans le Midi, au singulier en fr.. - Je te mets une paire de culottes de plus dans la valise, et tu te les changeras tous les jours, eh ! / - Quand il commence à raconter ses histoires, il y a de quoi se pisser aux culottes, tu sais ! (…de rire , bien sûr). (Ce pluriel vient de l'occ. cauças ou bragas, eux aussi au pluriel, alors que ces mots désignent un objet singulier... mais destiné à couvrir deux fesses ou deux jambes). ital. mutande, braghe, les deux au pluriel. esp. bragas, braguitas, calzoncillos, les trois au pluriel. cat. bragues, au pluriel également. Voir braguer, pantalons.

cundale

Voir candale.

cunèfle

n.m. et f. Crétin, idiot, imbécile. - Ça ne m'étonne pas de lui, ce cunèfle... il sait même pas ce qu'il raconte ! (Mot fabriqué avec cun- qui rappelle cul et con auquel on a rajouté un suffixe sonore et occitan -èfle). Voir counifle…

cuque

n.f. Ø1. Insecte. Laid comme une cuque. : vraiment très laid. - Faire la cuque : faire la tête. Ø2. Flemme. - Quelle cuque que je me tiens aujourd'hui ! Ø3. Vieille voiture. - J’ai toujours ma vieille cuque. Tant qu’elle marche, je la garde ! (NB. : une cuque est toujours vieille). (De l'occ. cuca : lente, chenille, petit insecte). cat. cuca : bestiole, esp. cuca : chenille, cucaracha : cafard. Voir mourre.

cuquét

n.m. 1. Larve de phrygane (perce-bois). Excellent pour la pêche à la truite. Ø2. adj. laid, mal fichu, petite cuque. Voir cuque.

cure-oreille

n.m. Forficule, perce-oreille - Bou du, c'est dégoûtant ! J’ai trouvé plein de cure-oreilles dans le raisin ! (De l'occ. curaurelha [pron. curaourèillo]). cat. papaorelles.

curer

expr. Curer le rec. Se dit d'une voiture qui est allé au fossé. - Tê y en a un qui a curé le rec, y devait te tenir une mounine, çui-là ! (De l'occ. rec : ruisseau, rigole, ruisseau de rue, fossé entre les champs, sillon pour évacuer les eaux). cat. rec. esp. regar, ital. irrigare : arroser. Voir bartassière.

cure-toupi, cure-toupine

n.m. Parisien ou tout autre citadin originaire de la campagne, revenant au pays. (m. à m.: qui cure le toupi, soit la marmite. Se dit de celui qui ne veut rien laisser perdre des bonnes choses de son pays et qu'il ne retrouve plus à la ville). Voir doryphore et toupi.

curoníou

n.m. Le dernier de la couvée, le cadet, le dernier d'une famille nombreuse. - Tu es fils unique toi, non ? - Mais qu'est ce que tu racontes ? Je suis le dernier d'une famille de neuf ! - Ah ! mais tu es le curoníou alors ? (De l'occ. cura nid : celui qui "cure le nid", qui "s'emporte" tout ce qui reste). Voir catchaniou, caganis.

curpiton

n.m. Croupion de volaille. Voir currou, troufignous.

currou

n.m. Croupion d’une volaille, sot-l'y-laisse - J'ai de la chance il n'ya que moi qui aime le currou ici ! (De l'occ. curron [pron. currou]). Voir curpiton, troufignous.

cusque

Voir crusque.

cussarrat

n.m. Faire un cussarat. (m. à m. faire un cul serré) ; fermer le trou d'un sac en serrant le tissu ou la toile avec une ficelle et obtenir quelque chose qui a l'air d'un "cul serré" (De l'occ. cuol sarrat).

cussonné

adj. Mangé par les vers du bois. - Le buffet que tu as acheté aux puces, c’est pas une affaire... Il est bien joli, mais il est tout cussonné ! (De l'occ. cussonat ; cusson [pron. cussou] : insecte xylophage, cusson, vrillette, charançon)

cussou

adj. 1. Insecte xylophage, cusson, vrillette, charançon 2. Avare, radin - Ce n’est pas la peine que je lui demande de me prêter 1 euro à lui... Il est tellement cussou qu'il me dira qu'il a laissé le porte-monnaie à la maison ! Ø3. Expr. Avoir le cussou : Être très fatigué (comme rongé de l'intérieur par un insecte). (De l'occ. cusson [pron. cussou]). fr. : cossus, esp. coso. Voir acheter, argent, arracou, plaindre, rapias, sou, tant vendanger.

cutou

n.m. Petite sieste. Je m'en vais faire un cutou, tê, avant d'aller me promener... Voir siestou.

cuvier

n.m. Bassin, généralement en ciment, qui servait autrefois à faire la lessive. Peu commode car particulièrement lourd, on l'installait une fois pour toutes près d'un robinet ou une descente d'eau. Voir bugade, lessif, ruscade.

E

eau

1. expr. - Ce grand feignant, il se gagne même pas l'eau qu'il boit ! De l'OCC. Se ganha pas l'aiga que beu. … il est donc vraiment très fainéant ! 2. Eau douce : eau potable. (De l'OCC. aiga doça).

échabousit

adj. Abasourdi ; assommé ; étonné ; étourdi ; niais ; mal réveillé. Voir estabousit.

échapper

v. Laisser tomber, lâcher. - Au supermarché figure-toi que j'ai échappé deux bouteilles d'huile, qu'elles ont explosé et que j'en ai mis partout ! J'étais génééée ! / Au rugby, vu la forme de la balle, il est facile de l'échapper ! Il faut donc faire bougrement attention d'éviter le faire ! (Ce mot fait partie du vocabulaire que les Méridionaux qui l'emploient sont per-suadés d'utiliser à bon escient lorsqu'ils parlent français. En FR. d'oïl on s'échappe, on laisse échapper une bouteille ou une balle ; une bouteille ou une balle peuvent nous échapper des mains, mais on n'échappe rien… Ça ne vous aura pas échappé. Cette construction parti-culière au Midi vient de L'OCC. escapar qui est à la fois transitif et intransitif).

échaudé

n.m. Petit pain à l’anis. - Si tu vas à Rignac, ramène-moi quelque échaudé. Il s'agit d'une pâte d'anis, pliée en triangle et jetée dans de l'eau chaude (De l'OCC. escaudat [pron. es-caoudàt]). A l'origine mélange de son et d’eau chaude donnant une pâte pour alimenter les volailles, puis grillée. A Carmaux (Tarn) la biscuiterie qui les confectionne en détient le brevet de fabrication depuis plus de cent ans. Il existe trois tailles d'échaudé : l'échaudé gros, le charlot (de taille moyenne), dur à l'extérieur et tendre à l'intérieur, mais dur tout court dès le lendemain… et le jeannot, petit triangle croustillant. Une variante de dégus-tation de l'échaudé consiste à le laisser tremper et gonfler dans du vin, rouge ou blanc, toute une nuit. On peut ou non le sucrer suivant ses préférences. On dit que les mineurs carmausins utilisaient ce procédé afin d'emporter plus de vin au fond de la mine.

échelles

n.f.pl. Escaliers, coups de ciseaux maladroits laissant apparaître une "échelle" dans la coupe des cheveux. - Qui c'est qui t'a coupé les cheveux ?... Que tu as plein d'échelles dans le cou !

échorder

v. Assourdir. - Un pet de fusil à côté des oreilles, con, ça m'a échordé ! (Du GASC. eshordar).

échourouiller (s')

v. S'écrouler, s'effondrer.

écoles

n.f. École supérieure, université. - Oh ! Tu sais que çui-là il en sait des choses. - Mais c'est que, couillon, il a été aux écoles ! - Aaaah bon, c'est ça !

écouter

v. Obéir. - Si tu vas chez Papy, tu l'écouteras, eh, sinon il te voudra plus chez lui ! Tu as compris ? (De l'OCC. escotar [pron. escoutà] : écouter, obéir).

éfan Voir fan

égal (c'est)

expr. Tout de même. -Eh bé, c'est égal, eh, je pensais pas qu'il allait mourir si vite ! Aussi : Ça fait rien ! : même sens.

eh ?

interj. Hein ? , pardon ?- Tu entends ce que je te dis ? - Eeeeh ? - Je te demande si tu entends ce que je dis ? - Eh bé, ne crie pas si fort, je suis pas sourd, quand même, macaniche !

eh bé !

interj. Eh bien !... - Eh bé ! tu viens ou tu viens pas ? /- Eh bé tê, maintenant on est dans de beaux draps ! / - Eh bé, c'est bien ! : Seul un méridional peut s'exclamer ainsi, car en fran-çais d'Oïl cela donnerait "Eh bien, c'est bien !" / - On va se faire un pastaga, tê ! - Eh bé ! (… allez, pourquoi pas !) Aussi, en rencontrant quelqu'un et en guise de salut : - Eh bé ? (Alors ? Qu'est-ce que tu deviens ?) (De l'OCC. e ben). Certaines phrases hésitantes peuvent être exagérément chargées de eh bé.

eh oh !

interj. 1. Oui ! 2. Eh bien dis-donc !, - Je viens de faire 30 km en 10 minutes ! - Eh oh ! Tu bombes, toi ! (exprime l’étonnement ou l’admiration). (De l'OCC. òc : oui).

élabàci

Voir délabaci, délaouatz

élastic

n.m. élastique. Curieusement, alors que les muettes finales sont clairement prononcées dans le Sud-Ouest, on prononce élastic et non élastique. Voir moustic, plastic.

embarras

expr. Se sortir des embarras - Mais sors-toi des embarras, nom de nom si tu ne fais rien ! Tu ne vois pas que tu gênes ! Débarrasse le plancher ! Voir plier (se), pouchíou.

embartasser (s')

v. Se mettre dans le fossé (dans la haie) avec une voiture. - Cette voiture, méfie-t-en, elle est bartassière comme tout. Avec, tu t'embartasses comme qui rigole ! (De l'OCC. bartàs : haie de ronces). Voir bartassière.

embâtardir

v. Abâtardir. - Ces bêtes elles s'embâtardissent à force de s'accoupler entre elles. Il faut que j'en achète de nouvelles. - Et ton chien c'est pas un vrai, il est embâtardi aussi ! (De l'OCC. embastardir).

embaucher

v. - Commencer la journée de travail. A quelle heure tu embauches toi, demain ? Opposé à débaucher : NB. : en FR. embaucher quelqu'un signifie l'engager. Voir débaucher.

emborgner

v. Eborgner. - Fais attention avec ce bâton, tu risques d’emborgner quelqu’un ! (OCC. embor-niar). CAT. emborniar.

emboucaner

v. 1. Fumer : Emboucaner une viande. 2. Une pipe emboucanée : une pipe culottée. 3. Littéralement puer le bouc. - Ouvre un peu les fenêtres que ça emboucane ici ! (De l'OCC. embocanar [pron. imboucanà] de boc : bouc). Voir arraquer, enfaléner.

embouféné

part. pass. & adj. Bouffi ; enflé - Hier on a eu le banquet de la pétanque. Eh bé aujourd'hui j'ai la tête emboufénée ! …. la tête lourde. (De l'OCC. embofir : bouffir).

embreïcher

v.tr. Ensorceler (Du CAT. embruixar) ESP. embrujar. Voir camecruse.

embudéler

v. Mettre la viande dans les boyaux (saucisse, saucisson). - Quand on embudèle la saucisse, il faut faire attention de pas trouer les boyaux, sinon ça dégueule. (De l'OCC. budel : boyau, intestin, tripe). ITAL. budello, CAT. budell. : boyau.

embuféquer

v. Fâcher, se mettre en colère. (De l'OCC. embufecar).

embuquer

v. Donner à manger avec un entonnoir, gaver (embuc). - Tu peux pas manger tout seul, à ton âge ! Tu veux pas que je t’embuque, non plus ! (De l'OCC. embucar [pron.imbucà] : gaver). CAT. embussar, ESP. embocar, embuchar, ITAL. imboccare. Entonnoir : CAT. embut, ESP. embudo.

embusquer

v. 1. Voler, arnaquer. – Combien tu m'as dit ? 1 ou 2 euros le café ? – Ah ! Toi ! Commence pas à m'embusquer de bon matin, eh ! Voir estamper. 2. Entraîner. - C’est elle qui m’a embusqué dans cette combine ! 3. Emporter, embarquer. Je ne retrouve plus mon C.D. C’est encore toi qui me l’a embusqué ! - ARGOT MER. (De l'OCC. emboscar [pron. imbouscà] : cacher dans un bois). ITAL. imboscare, CAT. & ESP. emboscar : embusquer au sens militaire.

emcambouner

v. Entraver. - Si tu montes au grenier, fais attention de ne pas t'encambouner, parce que avec toutes les vieilleries qu'il ya partout, ça pourrait bien t'arriver. (De l'OCC. encambonar, placer un anneau au genou d'un animal pour l'empêcher de courir, lui-même de camba : jambe).

emmascarer

v. Barbouiller, salir. - Alors déjà qu'on est en retard, lui il trouve rien de mieux que d'arriver emmascaré de chocolat pour nous faire gagner du temps ! Tu sais que eeeeeh ! (De l'OCC. mascar : masquer). ESP. enmascarar, ITAL. mascherare : masquer.

emmasquer

v. Ensorceler. - Mais putain ! Je suis emmasqué aujourd'hui ou quoi ? Il m'arrive que des tuiles ? (De l'OCC. emmascar). Voir masque.

émoun

n.m. Tas, grande quantité. - Je viens de ramasser le linge, j'ai un émoun de serviettes à ran-ger, tê ! (De l'OCC. mont : tas, mont, montagne). ESP. montón, ITAL. montone. Voir pilòt.

empaffer

v. Saouler, empiffrer. - Je crois que j'en ai trop bu de ton cahors ! Je suis un peu empaffé ! (De l'OCC. empafar [pron. impafà], empiffrer). Voir bandé, béouét, coufle, cufelle, empéguer, fatigué, joli, pété, pinté, tenir (en tenir ~).

empatafé

part. pass. Crétin, couillon, bêta. (Probablement de l'OCC. patufèl, même sens).

empatufaïre

n.m. Celui qui porte la poisse. - Je suis embêtée de partir avec cet empatufaïre, parce que tu vas voir qu'il va encore nous arriver quelque chose avec la chance qu'on a nous autres ! (Ori-gine incertaine).

empatufer

v. Porter la poisse. (Origine incertaine).

empègue

n.f. Bleu, horion, ecchymose. - A force de me faire empéguer je suis couvert d'empègues ! (De l'OCC. empegar [pron. impegà] : poisser, empêtrer...). Voir empéguer, désempéguer.

empéguer

v. 1. Coller, poisser 2. Cogner - Ouille ! Je viens de m' empéguer une chaise ! Je me suis tordu le pied ! 3. Être ivre - Le Julien il t'a pris une murge, con, il est à peine un peu empé-gué : ce qui signifie qu'il en a pris un coup ! (De l'OCC. empegar [pron. impegà] : poisser, empêtrer...). CAT. & ESP. empegar : poisser. Voir bandé, béouét, coufle, cufelle, empaffé, fati-gué, joli, pété, pinté, tenir.

empétégué

p.p. et adj. 1. Empêtré. - Je me suis empétégué cette ficelle là, j'arrive pas à la défaire. 2. - Enrhumé, pris. - Mais, tu tousses ! - Tais-toi ! Je suis complètement empétégué. 3. Empétré dans les ennuis. - Mon pauvre mari, il est empétégué dans ses affaires avec son héritage, il ne dort plus, pauvre ! (De l'OCC. empedegar ou empetegar [pron. impedegà] : empêcher, embarrasser). Voir assadouler, cagagne, ergne, gníco-gnáco, hartère, mouscaille, mafre, peine (porter).

emplâtre

n.m. - 1. Gifle - Je te lui ai foutu un emplâtre, crois-moi, il a compris qu’il fallait me parler sur un autre ton ! (De l'OCC. emplastre : soufflet). Voir birotélaï, bouffe, bourmal, mournifle, rébirebaïtén, rebiromarioun, rouste. 2. Empoté - Remue-toi un peu ! Espèce d’emplâtre ! ARGOT MER.

en

prép. 1. Dans l'expr. - Je n'en peux rien : Je n'y peux rien (Claque OCC. de N'en podi pas rès). 2. En, devant les noms de fermes ex.: En Peyrét : Frédéric Mistral dit qu'il faut voir là l'aphérèse du titre honorifique Monsen que l'on employait autrefois devant le nom propre (par ex. Monsen Peyrét – en FR. Monseigneur Pierre Petit – serait devenu En Peyrét). Il indique la dégradation linguistique suivante : monsegne, monsen, monsen, sen, en. (d'après Simin Palay).

encoquer

v. Cogner (se dit surtout pour un véhicule). - Je me suis fait encoquer la voiture dans le par-king du supermarché. Le mec, il m'a pas laissé son adresse ! (De l'OCC. en + còca + ar : cogner sur la coquille). voir bougner, pigner.

encore

adv. - Et encore tu es là, toi ? Adverbe en tête : Et tu es encore là, toi. ESP., cons-truction identique, adv. en tête : ¿Todavía estás aquí, tú?

encrumer (s')

v. S'embrumer, s'obscurcir, se couvrir (en parlant du ciel). - Oyoyoy ! Ça s'encrume. Il va pleuvoir avant ce soir ! (De l'OCC. encrumir). Voir encucagné, encucaragné.

encucagné

adj. Couvert, bouché, très nuageux. - On va pas partir en montagne cet après-midi ! C'est encucaragné vilain là-bas ; ça va péter avant ce soir ! - Quel temps il fait chez vous ? - Oh ! C'est encucaragné aussi ! (De L'OCC. cuc : obscur, sombre, suivi d'un suffixe OCC. sonore). Voir s'encrumer.

encucaragné

Voir encucagné.

enfaléner

v. Puer. - Bou du con que ça enfalène ici ! Ça sent le rat enfermé ! (de l'OCC. enfalenar). Voir arraquer, emboucaner.

enfanguer

v. - Embourber. Méfie-toi de ne pas t’enfanguer en passant par là avec la voiture ! (De l'OCC. enfangar). ITAL. infangarsi, ESP. enfangarse, CAT. enfangar-se. Voir fangassière.

enfermé

part. pass. Renfermé. - Ouvre les fenêtres que ça sent l’enfermé ici ! (De l'OCC. embarrat : odeur de renfermé). NB. CAT. embarrat : enfermé, barricadé. Voir fermé.

enfin !

adv. (OCC. enfin). 1. Exprime la fatalité : C’est comme ça, on n’y peut rien. Enfin !.... Il vaut mieux que je me taise... [En baissant le ton sur l'avant-dernière syllabe], exprime la résigna-tion. 2. [Appuyant sur la dernière syllabe] exprime le désaccord, l'étonnement : - Tu ne manges pas beaucoup, toi ! - Et enfin !... tu trouves ?

enfle

adj. Enflé. - Il a trébuché en montant les escaliers ; après trois jours, il a encore le pied tout enfle. (De l'OCC. enfle). ITAL. gonfio, CAT. inflat, ESP. inflado.

enfler

v. Tromper. - J’ai voulu payer de suite, eh bé... je me suis fait enfler, tê ! (De l'OCC. enflar : enfler ; battre, rosser, souffleter). NB. CAT. inflar el cap : rompre la tête.

engaillouster (s')

v. 1. S'étouffer, s'engouer (De l'OCC. s'engalhostar). NB. CAT. engargussar-se : se mettre en travers du gosier. 2. expr. Coq engaillousté : Garçon qui fait le fier avec les filles. Voir escaner, estouféguer.

enganer

v. 1. Tromper, duper. - Se faire enganer. ESP. engañar, CAT. enganyar, ITAL. ingannare. Voir couillonner, enfler. 2. Coincer. - Je peux pas sortir la voiture du parking ; elle est complète-ment enganée, y en a un qui m’a collé devant et un autre derrière ! (de l'OCC. engana : gêne).

englander

v. 1. Ecraser, cabosser, bosseler. - Fais gaffe en descendant le talus de pas aller t'englan-der en bas sur les rochers !). 2. Assommer. (De l'OCC. englandar).

engorger, gorger

v. Gaver oies ou canards. Voir embuquer.

engranière

n.f. Balai. (De l'OCC. engraniera, lui-même de engranar : balayer le grain). CAT. agraner, granera : balai, agranar : balayer.

engraniérou

n.m. Petit balai. Voir baléjon, engranière.

enquiller

v. 1. Introduire. - Regarde si tu peux enquiller ce manche dans cette pelle ! 2. Cogner. - Tu vas m’aider à sortir cette table, mais fais attention de ne pas t'enquiller la porte en sortant ! Voir empéguer. 3. Réussir un drop ou une transformation au rugby : - Il a réussi à l'enquiller entre les deux pagelles, pourtant y avait le vent d'autan et en plus il était de biais ! 4. - J'ai gagné deux oies grasses au loto et maintenant, il va falloir que je me les enquille ! : ...que je me débrouille pour les préparer. ARGOT MER. (En OCC. enquilhar [pron. inquillià] : empiler, introduire).

ensaché, ensaqué

part. pass. Mal habillé. - Ce type-là ce n’est pas l’élégance personnifiée ! ... Il est toujours mal ensaqué ! (De l'OCC. ensacar [pron. insacà] : ensacher). CAT. ensacar et ITAL. insaccare : ensa-cher. Voir afargué, arranger, braguer, débraguer, dégaillé, dégargaillé, déjarguer, despapat-ché, despipadé, fargué, jargué, marquer, sac.

enseigner

v. Indiquer. - Vous qui connaissez tout le monde, vous ne m’enseigneriez pas un bon plombier, des fois ? (De l'OCC. ensenhar [pron. inségnà]). ESP. enseñar, CAT. ensenyar : indiquer, montrer.

ensuquer

v. Assommer - Cette nuit, je me suis couché tard et je suis un peu ensuqué. - Ce vin blanc, je crois qu’il m’a un peu ensuqué. (De l'OCC. assucar, de suc : sommet de la tête et sucar : as-sommer) NB. en ITAL. zucca : caboche, zuccone : grosse tête, entêté. Voir apapésít.

entoupiner

v. Mettre en pot ou dans tout autre récipient. - Il convient d'entoupiner la saucisse dans de la graisse pour la conserver. (De l'OCC. entopinar). Voir toupi.

entre autre

loc. - Depuis l'accident il faut j'aille chez le kiné. Mais pas tous les jours, un jour entre autre rien que , eh ! : ...un jour sur deux.

entrecuisse

n.f. Haut de la cuisse du poulet. - Tu préfères la cuisse ou l’entrecuisse ? (OCC. entrecuèissa [pron. intrécuèisso]).

entuter (s')

v. S'enfermer de manière excessive. - Je ne le vois plus ! Il est toute la journée entuté dans sa baraque, là-haut à Montloubère ! (De l'OCC. tut, tuta : tanière, repaire, caverne, la tute du grillon). Voir tuter.

envers

adv. Par rapport à, en comparaison de. Mais tu ne manges rien toi, dis donc ! Eh bé, envers ce que ton père avale! : ... par rapport à ce que... (De l'OCC. envèrs : en comparaison de).

épincettes

n.f. Pincettes. - Tiens, tant que tu as le bras tendu, ramasse ce morceau de bûche avec les épincettes !

épines

n.f. Broussailles, ronces des haies. - Faire brûler des épines : faire brûler le produit du net-toyage des haies à la campagne. (De l'OCC. espín, espina : buisson épineux ; aubépine). Voir bartas, boudias.

ergne

n.f. Humeur chagrine, inquiétude, souci, ennui. - Pourquoi tu sousques comme ça ?- Je sais pas, j'ai l'ergne. (De l'OCC. èrnha).

ergnous

adj. Être ergnous : être soucieux. (De l'OCC. ernhós).

esbérit

adj. Éveillé, alerte, sémillant, espiègle. - Rappelle-toi que ce pitchou il est esbérit quelque chose, eh ! : Il est très éveillé et quelque peu déluré. (De l'OCC. esberit). Voir abélugué.

escachalat, escachilé

part. pass. Édenté ; entamé (en parlant d'un fromage). (De l'OCC. escaçolat : entamé par les rats ; ébréché par accident). ESP. escacharrar : bousiller.

escagasser

v. Abîmer, esquinter.- Pour une fois que je lui prête le cyclo, il est allé faire du moto-cross avec et il me l’a tout escagassé, ce counas ! (OCC. escagassar : fienter avec effort ; affaisser ; écraser ; aplatir, lui-même de cagar : chier). NB.: CAT. escagassar-se : avoir la chiasse, s'affaisser. Voir catuillier, couper, escaraougner, péter, pigner, trucher.

escaliers

n.m.plur. Escalier. - Il s’est cassé la figure par les escaliers, il est tout mâché ! (Pourtant en OCC. escalièr est au sing.). A noter cependant qu’en Belgique aussi on dit "les escaliers".

escalourat, escalouré

adj. Réchauffé, -e. -Tu es bien escalourat toi ce matin. En chemise, avé le froid qu'il fait ! (De l'OCC. escalorar : réchauffer) CAT. acalorat. ESP. acalorado,

escampadou

n.m. Epanchoir de canal ou de moulin. (De l'OCC. escampador). Voir pachère, tournal.

escamper

v. 1. Jeter - Cette cafetière toute déglinguée, j’en ai marre de la voir, je m’en vais l’escamper au tertre ! (De l'OCC. escampar : répandre, verser, jeter, perdre, gâter). CAT. escampar : répandre, éparpiller. 2. Partir, filer. - Bon ! Moi j'en ai marre, je m'escampe ! 3. tomber, s'étaler. ITAL. scampare : se sauver. NB. ESP. escampar existe mais signifie cesser de pleuvoir.

escampiller

v. Répandre, éparpiller, semer. - Attention, ton sac est troué ! Regarde que tu escampilles du blé partout ! (OCC. escampilhar). CAT. escampar : répandre, éparpiller. Voir espandir, verser.

escaner (s')

v. 1. S’étrangler.- Le petitou, il a avalé une arête ! Il a failli s’escaner, pecaïre ! (OCC. se escanar). CAT. escanyar-se. ITAL. scannare : égorger. Voir estransiner. 2. Se tuer à la tâche - Je suis fatigué moi de m'escaner au boulot pendant que toi tu n'en fiches pas une rame ! Voir aganit, crébadis, gagner, hart, hartère, mascagner.

escapiter

v.t. Écimer, étêter un arbre ou une plante (maïs…). - Cette sapinette, tu devrais l'escapiter un peu, sinon elle va être plus haute que la maison, bientôt. (De l'OCC. escapitar, lui-même de cap : tête). Voir carouille, coque, coucarel, despélouquer, escarouiller, millas, panouille, péloc, tanoc.

escaragnade, escaraougnade

n.f. Réplique très vive lors d'un échange de propos. (De l'OCC. escarraunhada [pron. esca-raougnádo]: écorchure, égratignure).

escaramiqué

adj. Qui a les jambes écartées ; qui est à califourchon. - Qu'est-ce que tu fais par terre esca-ramiqué comme ça ? Tu es tombé ou tu fais le grand écart ? (Du GASC. escarramicàt). ESP. encaramado : juché sur, perché.

escaraougner

v. - Abîmer, égratigner. - C'est pas facile de parler le français ; nous autres, les gens du Midi, on a un peu tendance à escaraougner les mots. (De l'OCC. escarraunhar [pron. escaraougnà].

escardil

n.m. Rafle, épi de maïs égrené (mot occ. : escardilh).

escargolade

n.f. Voir cargolade.

escarouiller

v.t. Égrener le maïs. (Du GASC. escarrolhar : peigner le lin pour en ôter la graine). Voir ca-rouille, coque, coucarel, despélouquer, escapiter, millas, panouille, péloc, tanoc.

escarrer

v. Essuyer son assiette avec un morceau de pain de façon à la laisser propre. - Allez, chacun escarre son assiette avant le fromage. Ici on ne change pas les assiettes pour le dessert ! (De l'OCC. escarrar : racler, ratisser).

esclaffemerdes, écrase-merdes

n.f. Chaussures, parfois larges du bout. -T’aurais quand même pu acheter des chaussures un peu élégantes pour le mariage de ta sœur plutôt que ces esclaffemerdes ! (De l'OCC. esclafar : écraser).

esclaffer

v. Ecraser. - Comme un crétin, je suis allé m’esclaffer contre le platane ! Voir espoutir. (De l'OCC. esclafar : écraser. A ne pas confondre avec esclafir : s’esclaffer de rire). CAT. esclafar : écraser, écrabouiller. Voir englander, espoutir.

esclaoufit

n.m. Mauvaise odeur, odeur de renfermé. - Il faut ouvrir les fenêtres et aérer, ça sent l’esclaoufit ici ! Voir arraquer, enfaléner, emboucaner.

esclapou

n.m. 1. Éclat de bois, copeau, utilisé pour allumer le feu, 2. expr. - Maigre comme un esclapou. (De l'OCC. esclapon [pron. esclapou]). Voir chisclét, maigrichòt, réchichouét, sar-naille.

esclapouti

adj. et part. pass. Se dit d'un gâteau qui n'a pas gonflé à la cuisson ou d'un coussin écrasé. - C'est une tarte ça, ou un soufflé esclapouti ? (De l'OCC. espotir : écraser). Voir espoutir.

escoubassat, escoubassit, escoubassòt

n.m. Repas de fin de vendanges, du côté du Madiranais. - Maintenant que les vendanges sont finies, on va faire l'escoubassòt et on va se dire à l'année prochaine ! Simin Palay fait remarquer qu'en gascon, l'escoubasò signifie, notamment la conclusion, la fin d'un travail, d'une entreprise. En Lomagne, c'est le repas que l'on donne après avoir bâti une maison. (De l'OCC. escoba : balai). ESP. escobazo : coup de balai, ESP. escoba, ITAL. scopa : balai. Voir brespail, déjeuner, dîner, esprantiner, fristi, graillou, manger, mongétade, souper.

escoupit

n.m. Crachat. (De l'OCC. escopir : cracher). CAT. escopir, ESP. escupir : cracher.

escruches

n.f.pl. Restes. - Donnez-moi vos escruches, ça m'évitera de changer les assiettes pour le des-sert, tê ! (De l'OCC. cruscas). Voir crusques.

esculer (s’)

v. 1. Tomber sur le cul, à la renverse. – Redresse-moi ce sac comme il faut, sinon il va s’esculer nom de nom ! (De l'OCC. escular). CAT. escular : éculer, ITAL. sculacciare : fesser. Voir atchouler, empéguer, enquiller, espatarrer, estabanir, pastifresser. 2. Esculé : adj. et part. pass. Éculé, déformé. S'emploi en général pour des chaussures, justement éculées, dont l'arrière est quelque peu écrasé. - Tu ne peux pas aller à noce avé ces souliers complète-ment esculés! Il t'en faut une paire de neufs quand même, depuis le temps que tu les traînes ceux-là ! (De l'OCC. esculàt).

espandir

v. Répandre. - Si tu avais pris un panier pour porter ces châtaignes, tu en aurais pas espandi partout ! (De l'OCC. espandir). en CAT. expandir, ESP. esparcir, ITAL. spandere : répandre, éparpiller.

espanir

v.t. Sevrer, pour un petit veau. (De l'OCC. espanir : mettre les enfants au pain; lui-même de pan : pain). Voir bédélou, brau, répoupét, rouèc, velle.

espanter

v. Epouvanter, stupéfier, épater, époustoufler. - Quand il m’a dit le prix qu’il a payé sa BM, con !... ça m’a espanté ! Surtout qu'elle est même pas neuve ! (De l'OCC. espantar : épouvan-ter ; stupéfier...). CAT. et ESP. espantar, ITAL. spaventare : épouvanter. NB. pour stupéfier, le CAT. emploie espaterrar. Voir espatarrer, estabousir.

esparriguer, esparriquer

v.t. Eparpiller. - Un fusil qui esparrigue : qui éparpille ses plombs. (De l'OCC. esparricar : s'étaler en prenant de la place).

espatarner (s')

v. Voir s'espatarrer.

espatarrade

n.f. Chute de tout son long (De l'OCC. esparatarrada). Voir rêche.

espatarrer (s’), espatarrailler (s’), espatarraquer (s')

v. S'étendre de tout son long. – Atche-le, ton frère s’il s’en fait, tout espatarré dans l’herbe, sous le tilleul / - La première fois que je suis monté sur des skis, je me suis espatarré devant tout le monde... J’avais bonne mine, tê ! / -C'est espatarrant : c'est renversant. (De l'OCC. : espatarrar : étendre à terre, tomber de toute sa longueur ; s’épanouir de plaisir). ESP. despatarrarse. CAT. espaterrar-se : se renverser. Voir atchouler, empéguer, enquiller, esculer, estabanir, pastifresser.

espélir

v. Eclore. - Je suis contente, tê ! La clouque a fini de couver, les petits poulets ont espéli hier. (OCC. espelir). CAT. espellida (peu us.) : éclosion. Voir clouque, caoujole, coutinou, glousse, poulet.

espéloufit, espéloufrit, espeilloufrit

adj. Ébouriffé, hérissé ; effarouché, effrayé. Il est temps que le papa aille au coiffeur ! Re-garde-le là comme il est espéloufrit ! (De l'OCC. espelofir, espelhofrir). Voir espéluqué.

espéluqué

adj. Dépeigné, les cheveux en bataille. Ne me regarde pas, eh ! Que je viens de me lever et que je suis encore toute espéluquée ! (De l'OCC. espelucar : dépouiller le maïs. Un espéluqué ressemblerait donc à un épi de maïs dépouillé, avec ses peaux en éventail). ESP. (AMÉR. LAT.) espelucar, espeluzar (peu us.).

espépisser

v. Trifouiller la nourriture pour enlever ce qui déplaît (le gras du jambon notamment). - Mange au lieu d'espépisser comme ça, espèce d'estoufignous que tu es ! (De l'OCC. espepis-sar ou espepidar, espefidar, espepissonar, espepiussar : éplucher, examiner, regarder dans tous les sens, ôter les petites plumes des volailles). Voir canets, espessugner, espigouter, espiouter, tchaoupiller, tchaoupiner, trafiquer, trifougner ; estafignous, fastigous, nicous.

espère

n.f. Attente, affut. La chasse à l’espère : Le chasseur est posté dans l’attente de tirer sur le gibier. (De L’OCC. espera [pron. espèro]).

espérer

v. Attendre. - Ton frère n’est pas encore arrivé ? - Non ! Il commence à se faire espérer ! (De l'OCC. esperar). ESP. et CAT. esperar. Voir bader, ergne, inquiéter, tirer, tenir, trastéjer.

espessugner

v. 1. Éplucher, démêler avec beaucoup de soin (De l'OCC. espesir). 2. Espessugner un texte : le lire et le relire pour le comprendre et l'analyser. Voir espépisser.

espette

Voir clé.

espigouter

v. Eplucher ; trier les légumes. (De l'OCC. espigotar). Voir espiouter.

espintcher

V. tr. Lorgner, épier, observer. - Tu t’entends bien avec ton nouveau voisin ? - Pas trop ! Il est tout le temps en train d’espintcher derrière les carreaux. Ça me plaît pas trop, ça ! (De l'OCC. espinchar [pron. espintchà]).

espiouter

v. Enlever les petites plumes du poulet, mais aussi enlever les petits morceaux de gras de la viande (Quelque peu péjoratif). - Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment pas le gras et espiou-tent toute la viande parce que ça leur plaît pas ; ils laissent le meilleur, tê ! (De l'OCC. espigo-tar : ôter des débris d'épi ; éplucher, nettoyer). CAT. espigolar : glaner, butiner, grappiller. Voir canets, coque, coucarel, espépisser, espessugner, espiouter, panouille, péloc, pélufres, tanoc, trier.

espoumper

v. Faire gonfler une jupe ou une coiffure aplatie. - Avec ce foulard j'ai les cheveux complète-ment aplatis ! Il faudrait que je les espoumpe un petit peu quand même, sinon de quoi je vais avoir l'air ? (De l'OCC. espompar, espompir : gonfler).

espoutir

v. Ecraser, écrabouiller. - Quand j’ai vu l’arbre qui commençait à tomber, je me suis sorti de dessous en quatrième vitesse ! Tu m'aurais retrouvé complètement espouti, couillon ! (De l'OCC. espotir [pron. espoutí]). Voir englander, esclaffer.

esprantiner, esprandiner

1. v. Déjeuner ; dîner. 2. n.m. repas de midi ; repas du soir. (De l'OCC. esprandinar ou esprantinar). Voir brespail, crusques, déjeuner, dîner, escoubassàt, fristi, graillou, manger, mongétade, souper.

esquicher

v. 1. Coincer, serrer, presser... Pousse-toi un peu ! Tu vois pas qu’on est tout esquiché, là ! / Si tu vas au supermarché ne me mets pas les boites de petits pois sur les fraises comme la dernière fois, eh ! Que tu me les as toutes esquichées ! 2. On trouve parfois ce mot dans le sens d'écorcher (la peau) et déchirer (un vêtement) : - Mais ne pleure pas ! Tu t'es juste un peu esquichée ! On te voit pas encore le foie ! (De l'OCC. esquichar). CAT. esqueixar, ITAL. schiacciare. Voir catcher, quicher, toucher.

esquilou

n.m. Grelot. - Si tu vas danser la bourrée, n’oublie pas tes esquilous ! (De l'OCC. esquila : clo-chette). ESP. esquila, CAT. esquillerinc : grelot, clochettes.

esquinter

v. 1. Abîmer. - Je me suis esquinté le doigt avec un marteau. 2. Epuiser. - Il s’esquinte à longueur de journée dans le champ ! Jamais il se repose ! (De l'occitan esquintar). Figurant au LAROUSSE. CAT. esquinçar : déchirer.

esquipòt

n.m. Reste culinaire. - Ressers-toi ! Tu ne vas pas me laisser cet esquipòt tout de même ! (De l'OCC. esquipòt : bourse, tirelire ou aussi son contenu ; estomac ; gésier)

estabanir

v.t et intr. Tomber en faiblesse, s'évanouir. - Si tu ne manges pas plus que ça, macarel, tu vas t'estabanir ! (De l'OCC. estavanir). Voir aganit.

estabousir

v. tr. 1. Stupéfier, abasourdir, étonner ; assommer. - Quand qu’il m’a dit qu’il allait se marier avec la fille du maire, ça m’a estabousi ! Aussi : - Je suis resté complètement estabousi ! : ... stupéfait. (De l'OCC. estabosir [pron. estabousí]) CAT. estabornir, même sens. 2. Estabousi : adj. et n. Idiot. - Il vaut mieux un petit dégourdi qu'un grand estabousi. Phrase prononcée par un petit, revanchard, cherchant à s'accommoder de sa petite taille. (De l'OCC. estabosir [pron. estabousí]).

estalbier

v.t. intr. et r. Economiser, épargner. - Tu peux commencer à estalbier si tu veux partir en vacances ! (De l'OCC. estalviar). CAT. estalviar ; caixa d'estalvis : caisse d'épargne.

estamper

v. - Voler, arnaquer. Cinq euros un pastaga ! Là, je voudrais pas dire, mais tu t’es vachement fait estamper... ARGOT. (De l'ITAL. stampare, soutirer de l'argent). Figure au LAROUSSE.

estaoumassier

v. Assommer - Mais tu vas l’estaoumassier si tu continues à lui taper dessus comme ça ! (Ori-gine incertaine). Voir assuquer, clesquer, englander, estourbir.

estarrusser

v. 1. Démolir des mottes de terre en tapant dessus avec un râteau. 2. Assommer, tuer un lapin. - Pute de lapin, il m’a échappé juste au moment où j’allais l’estarusser, il m’a fallu le courser à travers le jardin ! (De l'OCC. estaussar, émotter, et terràs : motte de terre)..

estataragner, estataragnéjer, estargagner

v. Enlever les toiles d'araignées ou tataragnes (De l'OCC. aranha [pron. aràgno] : araignée et tataranha [pron. tataràgno] : toile d’araignée). Voir tataragne.

estélé

adj. et part. pass. 1. Etoilé, pour le ciel, signe de beau temps. (De l'OCC. estela : étoile). 2. Illuminé, et par extension, fêlé. - Il sort en tee-shirt l’hiver et il met des pulls au mois d’août, il est un peu estélé, lui, eh ! (De l'OCC. estelar : fendre, briser). ESP. estrellado, CAT. estellat, ITAL. stellato : étoilé.

estéringle

n.f. 1. Seringue 2. Personne maigre. - Mange un peu, espèce d'esteringle, si tu veux devenir grand et costaud comme ton père ! (De l'OCC. esteringla). Voir brèle, chisclét, grahus, menut, piètre, peine, tras.

estibade

n.f. Dans l'expression faire l'estibade : Se faire embaucher comme journalier chez les fer-miers de la région pour les moissons par exemple. (OCC. estivada [pron. estibado]). CAT. estiuada.

estimbourlé, etsimbourlé

adj. 1. Désorienté, déconcerté, déboussolé. - Depuis qu'il a perdu sa femme, ce pauvre Ernest, il est complètement estimbourlé. 2. Simple d'esprit - Celui-là, il est un peu boulégué du bulbe, il est un peu estimbourlé, même ! 3. Fou. (De l'OCC. estimborlat : écervelé, étourdi, lui-même de timbol : fou). Voir banaste, brave, cabourd, clouque, cocoye, counas, couillon, counét, counifle, cunèfle, fada, inténerc, pec, pépiòt, pirol, tartagnole, tim-boul, voyage (en tenir un).

estirgougner

v. Etirer - Eh bé ! Si tu l’estirgougnes comme ça, ce pull, tu vas en faire une robe de chambre ! (De l'OCC. estirgonhar [pron. estirgougnà] : tirailler); CAT. estirganyar, même sens. Voir bader.

estofich, estofinade

n.f. voir stockfisch.

estomac

n.m. Poitrine. - La Catinou, eh bé on peut dire qu'elle a de l'estomac. [NB. Si l'on prononce le c d'estomac, c'est encore mieux]. (De l'OCC. estomac : estomac, poitrine, sein). Voir barbe, couquelle, gargamelle, papatch, poumpil, poupous.

estomaquer

v. Ecœurer, causer du dégoût. - Mais qu'est-ce que tu t'es foutu comme parfum ? Putain, ça m'estomaque ! (De l'OCC. estomagar : couper la digestion).

estoufadis, estoufaranis

n.m. 1. Chose indigeste, difficile à avaler. - La fouace, c’est bon, mais si tu vas trop vite, c’est un véritable estoufadis ! 2. Endroit où il fait très chaud, où l'on étouffe. (De l'OCC. estofar [pron. estoufà]: étouffer).

estouféguer

v. Suffoquer ; suffoquer au point de s’asphyxier.- Ouvre un peu, il n'y a pas d'air, on s'estou-fègue. / - J'ai avalé un morceau de travers, je m'estoufègue. (De l'OCC. estofegar [pron. estoufégà]). CAT. ofegar, ESP. ahogar, ITAL. soffogare, même sens.

estoufét

n.m. Ragoût de pommes de terre et de haricots. - Tu vois le dimanche, on se fait souvent un estoufét. Après on va faire la sieste et et on s’endort sans problème ! (De l'OCC. estofet [pron.estoufét]). CAT. estofat, ESP. estofado, ITAL. stufato : viande à l'étouffée, daube.

estoufignous, estafignous

adj. Délicat, difficile pour la nourriture ; qui chipote. – Ah ! Tu ne veux pas boire à la gourde après moi ! Mais tu sais que tu es un peu estoufignouse, eh ! (De l'OCC. estofinhós [pron. estoufignoús]: dédaigneux). Voir espépisser, fastigous, nicous, tchaoupiller.

estoufobièillo

n.f. Étouffe-chrétien. Se dit d’une pâtisserie farineuse, lourde ou sèche. Mais c’est de l’estoufobièllo cette fouace ! Où t'as trouvé ça ? (De l’OCC. estofa-vièlha [pron. estoufobièil-lo] : m. à m.: étouffe-vieille). Voir estoufobougre.

estoufobougre

n.m. Sorte de pâtisserie ou galette cuite à la poêle, appelée ainsi car comme l'estoufobièillo, elle est un peu farineuse et sèche. (de l'OCC. estofar : étouffer). Voir estoufobièillo, estou-fogat.

estoufogat

n.m. Voir estoufobièllo, estoufobougre. (De l'OCC. estofa gat : m. à m. : étouffe-chat)

estourbir

v. Mot français. Assommer. - Avant de tuer le lapin, tu lui fous un pét sur la tête, tu l’ estourbis ! Après tu lui arraches un oeil et tu attends que le sang coule... Après ça, tu peux l’écorcher. Tu vois, c’est pas difficile ! Figure au LAROUSSE, mais d'un emploi plus fréquent dans le Sud de par sa consonance occitane, bien que d'origine allemande : gestorben. Voir assuquer, clesquer, englander, ensuquer, estaoumassier.

estourniquer

v. Éternuer. - Et qu'est-ce que t'as à estourniquer tout le temps, tu as pris froid ou quoi ? (De l'OCC.; estornicar). ESP. estornudar, CAT. esternudar, ITAL. starnutire.

estranger

n. Étranger. - On connaît personne ici ! Y a que des estrangers ! (De l'OCC. estrangièr [Pron. estrandger]). CAT. estranger, ESP. extranjero, ITAL. staniero.

estransiné

part. pass. et adj. Racorni, flétri, replié sur lui-même. - Et tu vas nous faire manger cette sa-lade toute estransinée ? Mais je vais aller t'en ramasser une autre moi, eh ! (De l'OCC. estransinar : se dessécher d'inquiétude).

estransiner

v. Étrangler ; égosiller. - Coupe des morceaux plus petits, nom d'un chien ! Sinon tu vas t'es-transiner ! (De l'OCC. estransinar). Voir escaner.

estrémer

v.t. Enfermer, mettre en lieu sûr, mettre de côté. (De l'OCC. estremar).

estretch

adj. Etroit. - Là, on passera pas avec le camion ! Il faut dire que c’est un peu estretch ! (De l'OCC. estrech, estreit). CAT. estret, ESP. estrecho, ITAL. stretto.

estripaïre

n.m. Cultivateur, appareil agricole attelé servant à émotter ou à gratter superficiellement le sol. - Plutôt que de labourer je préfère passer un coup d'estripaïre, ça fait aussi bien et ça va plus vite ! (De l'OCC. estripar : émotter).

estriquét

adj. Voir estretch.

estron

n.m. - 1. Etron, fiente, crotte. - Va chercher les oeufs au poulailler, mais fais attention de pas marcher dans les estrons de poules ! 2. Morveux. - Bah ! Tu n’es qu’un estron ! (De l'OCC. estront). ITAL. stronzo, même sens, (mais aussi : con, salaud, connard). Voir farnous, mécut, farnous.

estuger (s')

v. Se faufiler en essayant d'éviter les regards. - Essaye voir si tu peux pas passer devant tout le monde en t'estugeant sans que personne ne te voie ! (De l'OCC. s'estujar : s'enfermer ; se cacher).

et

conj. Dans le parler méridional, cette conjonction est intercalée dans les nombres comme 70, 75… : soixante-et-dix, soixante-et-quinze… (En FR. cette manière de dire se retrouve uniquement dans 21, 31, 41, 51, 61, 71, et non dans les nombres qui les suivent). Curieu-sement ni en FR. ni dans le parler méridional on ne dira quatre-vingt-et-un alors qu'on dit vingt-et-un !

étable

n.m. Étable (f. en FR.) - On entend encore "Le petit étable, le vieil étable"... (De l'OCC. es-table, n.m.). ESP. establo (n.m.).

étenailles

n.f. Tenailles. - Va demander les étenailles au voisin. Je sais plus qu’est ce que j’ai fait des miennes ! (De l'OCC. estenalhas). CAT. estenalles, même sens.

être

v. 1. été employé comme part. pass. d'aller. - Votre fils n'est pas là, madame Lespinasse ? - Eh bé non pauvre, il a été au coiffeur. …il est allé chez le coiffeur, mais il n'en est pas encore revenu. (Cependant en FR. on peut dire : J'ai été à Paris l'an passé (dans le sens de "j’y ai séjourné»), ou bien : - la dernière fois que j'ai été chez le coiffeur... 2. Autrefois on entendait à la campagne : - Je suis été à la foire, pour : "Je suis allé…". 3. expr.- Tu as été en ville ? ... à y être, tu aurais pu acheter le pain ! :... tant que tu y étais... ESP. he estado, ITAL. sono stato : je suis allé. 4. expr. Être de (être de bac, de noce). - Demain je ne peux pas venir, je suis de noce. Quand un professeur méridional dit : - Je suis de bac, c'est qu'il est convoqué pour surveiller ou corriger le bac. NB. : En FR. on dit bien : être de la fête. 5. être (absence du verbe). - Ma voiture ne tourne pas du tout bien, je crois qu'elle a besoin de réviser ! : ... d'être révisée. - Tu me donneras tes pantalons, qu'ils ont besoin de laver ! : ... d'être lavés. (calques OCC., y compris le pluriel de pantalon).

eu

part. pass. de avoir. - Est-ce que tu sais en quelle année est mort Louis XIV ? - Je l'ai eu su macaniche, mais je ne m'en rappelle plus... : ... je l'ai su, mais je ne m'en souviens plus... Je l'ai eu su est la première personne du singulier d'un passé surcomposé qui comporte deux participes : eu et su. Le Méridional, même s'il désire bien parler le français, aura beaucoup du mal à se défaire de cet emploi (qui n'est d'ailleurs pas fautif, mais plutôt désuet). Ce temps est un prétérit particulièrement parfait qui renvoie le plus souvent à jadis : je l'ai su, autrefois, mais, cela est sûr, je ne le sais plus du tout aujourd'hui ! /- Moi du café j'en ai eu bu jusqu'à six tasses par jour quand j'étais jeune !... et je dormais pareil ! : ... j'en ai bu, j'en buvais... (En réalité, ces expressions que l'on entend dans d'autres régions de France - comme le fameux "ça eu payé" de Fernand Raynaud -, si on ne les entend quasiment plus dans la bouche de ceux qui veulent parler français "comme il faut", on les a eu entendues, c'est à dire qu'il nous est arrivé de les entendre, autrefois.

euro, franc (les un)

Loc. L'euro, le franc - Excusez-moi, Madame... Je n'ai pas de monnaie... vous n'auriez pas les un euro par hasard ? Habitué à dire les 10 c, les 2 €... on oublie que 1 euro est naturelle-ment au singulier. NB : On dit aussi on va fêter ses un an.

exemple

loc.adv. Par exemple : Tout à fait académique cette expression figurant dans les diction-naires français est néanmoins très fréquemment employée par les personnes âgés de notre Midi qui s'exclament : - Ah ça par exemple ! Tu ne me l'avais pas racontée celle-là !

extrêmoncier

v. - Donner l'extrême-onction. - La pauvre garce, elle va pas en avoir pour longtemps ; le curé achève de l'extrêmoncier. ... Le curé vient de lui donner l'extrême-onction. (Dans le parler populaire ce sacrement est devenu l'extrêmontion, mot qui par défaut a réclamé un infini-tif). Voir ritou.

F

F.C.A., Fécéa

n.m. - Le Fécéa est le club de rugby d’Auch. Le F.C.A. est le Football-Club auscitain, prononcé [fécéa] au lieu de [èfe-cé-a], même par certaines personnes cultivées. Cf. téfécé.

fabrou